NAVI表現とは

文が単語や句の無作為な羅列ではないように、文章も一定の規則にしたがって構成されている。たとえば次の例を見てみよう。

- 1. Human beings are getting more and more dependent on computers. In other words, we are becoming more and more controlled by computers.

人間はますますコンピューターに依存するようになっている。言い換えると、人間はますますコンピューターによって管理されるようになってきている - 2. By the way, have you been to the Natural History Museum?

ところで、自然史博物館には行ったことがあるの?

1. の例のin other wordsに着目してみよう。後の文は前の文を別の表現で言い換えることで、話し手や書き手の主張をいっそう強める効果を生み出しているわけだが、後の文の冒頭にあるin other wordsが、前後の文の言い換えの関係を明示し、聞き手や読み手が話の流れを理解することを容易にしている。また、2. の例では、by the wayが、ここでまったく新しい話題に入ることを告知している。

英語には、ここで挙げた in other words や by the wayのように、文と文を結びつけて相互の関係を示したり、文と文章全体との関係を示したりする機能をもった表現が存在する。本辞典では、このような表現を「NAVI表現」と呼び、![]() ラベルをつけて読者の注意を喚起することとした。特に書き言葉でよく使われるものにはwrittenを表すⓌをつけた。

ラベルをつけて読者の注意を喚起することとした。特に書き言葉でよく使われるものにはwrittenを表すⓌをつけた。

NAVI表現は、統語的・音韻的に独立して標識の役割を果たす副詞(句)であり、典型的には上の1. の例のように「文.NAVI表現, 文.」の形をとる。形式面では、単語(precisely, additionally等)、句形式の表現(to be more precise, in addition 等)に加えて、同等の機能を果たし定型的に使われる文形式の表現(It would be more accurate to say that ...(⇨![]() 12)、It should also be added that ...(⇨

12)、It should also be added that ...(⇨![]() 6)等も含めた。なお、節と節の関係を示す接続詞はこの定義に当てはまらないので含めていない。

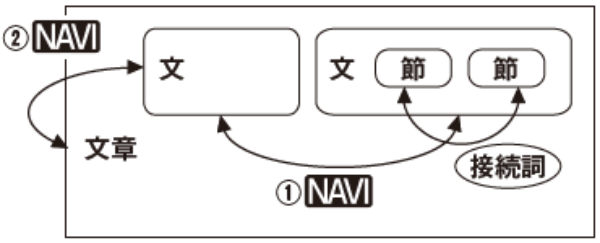

NAVI表現を図示すると以下のようになる。

6)等も含めた。なお、節と節の関係を示す接続詞はこの定義に当てはまらないので含めていない。

NAVI表現を図示すると以下のようになる。

上記1. のin other wordsは、「言い換え」という前文と後文の関係を表す表現であり、図中では①にあたる。2. の by the wayは、「話題の転換」という文と文章の関係を示す表現で、図中では②にあたる。文脈によっては①・②のどちらにも機能する表現もあるが、主に①の関係を示すものとして、例示や類似の表現、②の関係を示すものとして、列挙や要約の表現などが挙げられる。

本辞典では、NAVI表現を機能によって次の12 のカテゴリーに分類した(かっこ内は代表例)。

- 言い換えを表す

- (in other words,in brief)

- 例を示す

- (for example,for one thing)

- 類似を表す

- (equally,by the same token)

- 追加を表す

- (moreover,furthermore)

- 対比を表す

- (on the other hand,by contrast)

- 逆接を表す

- (however,nevertheless)

- 帰結・結果を表す

- (therefore,as a result)

- 列挙を表す

- (first(ly),second(ly))

- 要約・結論を表す

- (to sum up,in conclusion)

- 話題の提示・導入

- (to start with,first of all)

- 話題の転換・回避

- (by the way,let’s drop the subject)

- 話題を戻す

- (if I might refer back to,joking aside)

これらの12のカテゴリーに関して、コラムを設け、機能を解説した。コラムでは、必要に応じて下位分類を設けた。たとえば、言い換えのコラムでは、(a)正確に言い換える(to be more precise)、(b)大雑把に言い換える(roughly speaking)、(c)まとめた形で言い換える(in a word)の3つの下位分類を設けている。

本文中では、NAVI表現の用例は、機能を十分に記述するために可能な限り2文以上のものを採用し、コラムで言及があるものはコラムを参照させた。

NAVI表現を提唱した最大の目的は、読者の視点を単語や文の単位から、文章・談話へと転換することである。NAVI表現を意識することは、文章を読み解く上で、論旨を追う手がかりとなり、読解の助けとなる。また、英語を発信するときにも大きな効果を発揮する。単語や文法の学習も重要であるが、1つ上のレベルに到達するには、このような表現の習得が必須である。文から文章へと目を転じる、いわばマクロ的な視点を身につける道具としてご活用いただきたい。